Laura Porter est une artiste américaine originaire de Louisiane. Elle vit à Paris depuis 2007. Si son travail est naturellement imprégné de sa culture d’origine, c’est par petites touches que les références ponctuent cette œuvre : sol meuble et montée des eaux, horizons plats dont les seuls reliefs sont les gros nuages qui traversent le ciel, saisons marquées de coutumes aux cultures croisées. Son langage plastique est comme un jeu de piste, mélange d’éléments narratifs et d’associations sensorielles plus immédiates qui composent des tableaux où deuxième et troisième dimensions sont un seul et même territoire qu’elle façonne. L’aboutissement du programme SACRe (post-diplôme des Beaux-Arts de Paris) intervient presque un an après l’exposition personnelle d’envergure qu’elle a présentée en octobre 2016 chez Escougnou-Cetraro, sa galerie parisienne.

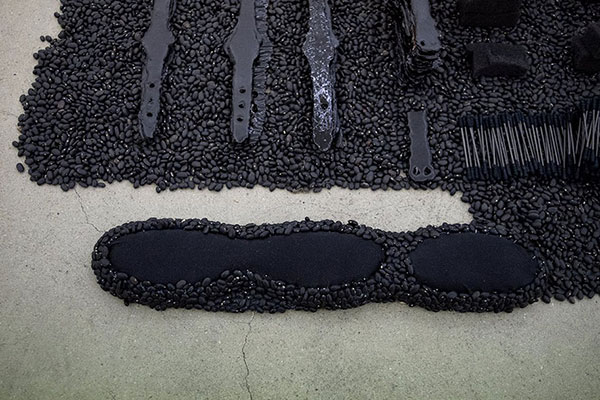

L’œuvre Spenders (2016) recèle la clé originelle du système plastique de Laura Porter. En quoi ces schémas liés à la nutrition représentant vaisselle (cuillères, bols, tasses) et aliments (crevettes, ailes de poulet, portions de riz) sont-ils des indices significatifs ? Ces pictogrammes sont les reliques de sa jeunesse, initialement destinés aux participants d’un programme d’étude scientifique portant sur l’alimentation mené en Louisiane. Le rapport entre graisses et cholestérol est passé à la loupe dans cet état très largement touché par l’obésité. Les cobayes étaient tenus de consigner scrupuleusement tout ce qu’ils ingéraient, utilisant ces graphiques érigés en calibres pour quantifier les portions de nourriture. Or, la quantification est un des sujets récurrents de son œuvre ; une évaluation rendue possible grâce aux deux critères que sont le volume et, surtout, la valeur. Il est presque toujours question en filigrane de quantifier le réel, solide ou liquide, par un système de tri ou d’échanges ou par l’accumulation d’éléments que l’on peut dénombrer, agencer à l’infini, et qui cumulés forment une masse. Il s’agit d’ailleurs majoritairement d’aliments : des morceaux de sucre (Not sure, 2009), des haricots et d’autres sortes de graines, dont la plus étonnante est certainement celle du banksia, pour laquelle elle nourrit une affection particulière. Laura Porter établit un rapport entre les graines et la monnaie, selon un système de valeur premier auquel vient se superposer l’écriture numérique du pixel, littéralement dans Insole (2014), où une couche de haricots thermoformés à la surface d’un tapis de mousse accueille une projection numérique. La valeur est aussi purement pécuniaire, au sens de monnaie d’échange et de troc comme ils étaient originellement pratiqués par les indiens natifs et les pilgrims (colons européens), avec des perles et des coquillages.

D’une autre manière encore interviennent les pièces détournées pendant l’époque de la grande dépression par les hobos (vagabonds américains) qui les grattaient pour créer leur propre système monétaire parallèle. La valeur de la pièce était perdue pour le gouvernement mais bien effective pour les fermiers et les marginaux. Ces pièces à l’effigie de visages anonymes d’une facture maladroite apparaissent sous la forme de sculptures émaillées dans Nickel Coins et Float (2016). Dans la vidéo Penny Perspective (2016) le statut de la pièce de monnaie change, elle est ici l’étalon universel permettant de donner l’échelle dans un paysage botanique. Cette œuvre est un clin d’œil aux vraies photographies d’un garde forestier qui utilise cette méthode pour mesurer les fleurs. De la même manière, différents objets renvoient aux billets de banque : ce sont les bons d’achat dans l’installation Bust (2016), coupons dorés qui ne sont pas sans rappeler les fameux « golden tickets » de Charlie et la chocolaterie[1], avec ce même mouvement où la préciosité est dissimilée dans une cagnotte de pacotille. Ce sont aussi, et c’est plus surprenant, les différents types de bandes dans Heureusement les tomates (2015) ou les versions successives qu’elle engendrera avec Gainer (2016), Rook (2017) et Foam Home (2017).

Cette série de pièces ouvre sur un autre pan majeur : la dimension éminemment organique, systémique, quasi vivante de l’œuvre de Laura Porter. Il y a d’abord cette omniprésence des végétaux. Des légumes aux formes rhizomiques ou fractales (artichaut ou asperge) aux plantes comme les doigts de sorcière, qui n’ont presque pas besoin d’eau ni de terre pour rester vivantes et ramper à même le sol, leur présence est due à une étonnante spécificité, narrative ou formelle. A l’image des graines dont elle parsème ses œuvres, le travail de Laura Porter est en germination perpétuelle : ce sont des semis, des pousses, des bouturages de formes. Cette œuvre est une cosmogonie, un vocabulaire qui s’autogénère et mute. Une pièce peut être l’échantillon d’une autre (c’est le cas pour Nickel Coins, Wampum et Insole par exemple), son prolongement ou sa progéniture. Ça fonctionne comme un corps. Et de corps, il en est justement question, ici et là, un peu partout, même s’il n’en reste pas grand chose ; une couleur, une forme un peu courbe, un motif. Le corps est devenu principe. Ce sont les prothèses, faux ongles (Tips, 2015) ou petits peignes chignons (Cimaise, 2016) ; ce sont les matières évoquant la peau, les instituts de beauté, la pilosité (comme les poils en céramique de Bust) ou les machines de sport revisitées. Elle nourrit aussi une fascination pour le sol qui est perçu comme un écran, avec les matières synthétiques comme la moquette (sur laquelle elle dessine des motifs à l’aspirateur) ou la mousse des tapis de gym ou de piscine. Le matelassage des édredons et des doudounes (H-dropper (HH), 2014) introduit encore un peu d’épaisseur. Autant de matières, de textures et de couleurs qui composent ou évoquent la chair et figurent des anatomies.

Cet aspect d’un système de production autonome n’est pas sans évoquer le travail de Mika Rottenberg, dans lequel le corps, ses protubérances et autres sécrétions sont à l’origine d’une prolifération narrative et mythologique. Mais il y a aussi quelque chose des architectures mystérieuses et inquiétantes de Tatiana Trouvé, plus particulièrement de ses Polders, qui sont des plateformes spatio-temporelles vibrantes, comme animées, parasitant les espaces d’exposition. Ces artistes partagent également la propension à concevoir l’espace du dessin et celui en volume comme une seule et même dimension, dans laquelle viennent se greffer des objets.

Ces ingrédients cohabitent dans des natures qui ne sont pas si mortes, modules et minimondes où la partition des gestes de l’artiste isole des signes et érige d’autres éléments de langage en principes plastiques. Un plaisir originel transpire de ces circuits en rébus où une certaine jouissance dans la manipulation des matières et la composition des motifs côtoie l’ambivalence d’une étrangeté plus énigmatique. Des préoccupations bien réelles où l’Histoire est un prétexte, une intrigue qui sert de point de départ à la transmutation. A la germination.

Laura Porter, ce sont ces quelques graines de moutarde oubliées au fond du lavabo. Le lendemain matin, c’est un petit jardin.

[1] Roald Dahl, Charlie et la Chocolaterie, 1964

Revue LECHASSIS #3 - Rubrique Perspective - Automne / Hiver 2017